Am 15. Juni 1945 beschloss die Dresdner Stadtverwaltung, das mit 250 Betten ausgestattete Reservelazarett der Wehrmacht an der Wurzener Straße Nr. 5 in Pieschen als „Stadtkrankenhaus Dresden-Neustadt“ zu übernehmen.

Bettenstation im dritten Stock

Der mit der Leitung betraute Facharzt für Frauenheilkunde, Dr. med. Walter Unterdörfer (1890 bis 1979) schrieb rückschauend auf die ersten Tage und Wochen: „Im Erdgeschoss befanden sich die Hausmeisterwohnung, der Pförtner und die Innere Abteilung, im I. Stock die Gynäkologie und die OP-Säle, im II. Stock die Chirurgie und in der Turnhalle die Apotheke und das Wäschelager. Die Bettenstationen waren im III. Stock. Das Haus verfügte über ein Labor und eine Röntgenanlage“.

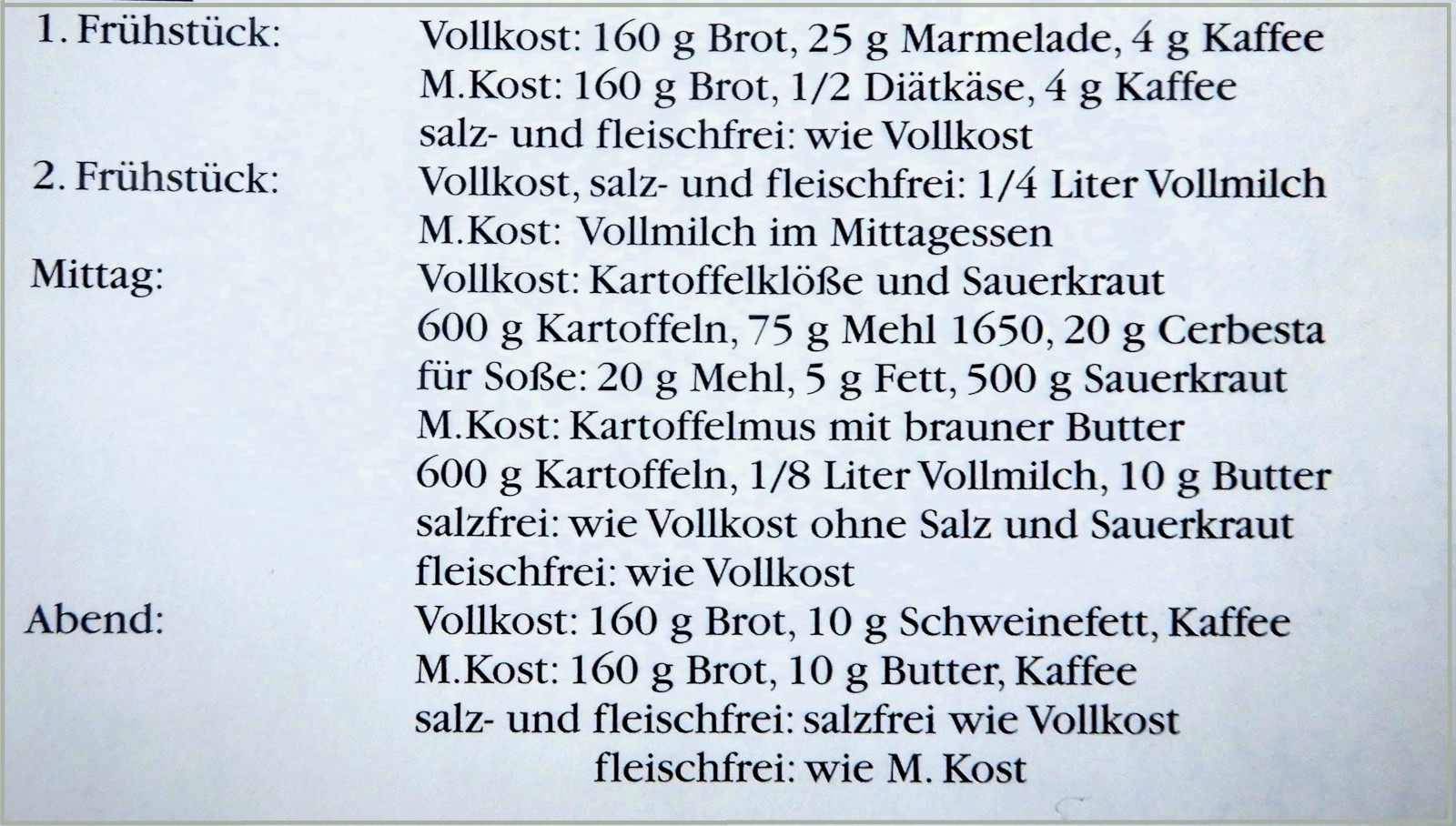

Kesselverpflegung im Keller

Im Kellergeschoss des Stadtkrankenhauses war eine komplette große Küche vorhanden, die durch Kesselverpflegung sehr ordentlich die stationären Patienten, soweit möglich auch diätmäßig, versorgte. In Vorbereitung der 1998 vom Städtischen Krankenhaus Dresden-Neustadt herausgegebenen Dokumentation HELFEN-HEILEN-HOHE LEISTUNGEN erhielten die Autoren Horst R. Rein (1936-2006) und Klaus Brendler Einblick in das Bild-und Textarchiv des Krankenhauses. Ihr Augenmerk galt dabei auch den Jahren des schweren Beginns.

So war am 18. Mai 1949 beim Stadtkrankenhaus Dresden-Neustadt das Rundschreiben 6/49 der Landesregierung Sachsen (Ministerium für Arbeit und Sozialwesen) mit der Maßgabe eingegangen, es der Betriebsgewerkschaftsleitung (BGL) zur Kenntnis zu bringen. Dem Rundschreiben wurde Folgendes vorangestellt: „Wir haben ein Interesse daran, in einem nicht allzu langsamen Tempo die materielle Ausstattung unserer Gesundheitseinrichtungen auf einen normalen Stand zu bringen.“

Im Rundschreiben selbst teilte das Ministerium neue Festlegungen zur Zuteilung von Medizinal- und Sanitätsbedarf für Juni und Juli 1949 mit. Die Versorgungslage an Fieberthermometern für Krankenhäuser, Polikliniken und Kliniken hatte damals einen Stand erreicht, der es erlaubte, von der bisherigen zentralen Zu- und Verteilung abzusehen.

Zukünftig konnten alle Bedarfsanforderungen direkt an die Deutsche Handelsgesellschaft Pharma-Handel, Dresden N 30, Sternstraße Nr. 35 gerichtet werden. Was die Zuteilung von Operationswäsche und Operationsmäntel betraf, wurde informiert, dass diese „… innerhalb der nächsten Wochen zur Auslieferung und zwar je drei Stück an alle Chirurgen, Gynäkologen und Urologen gelangen. Operationshosen gehen ebenfalls bald in die Produktion und werden nach demselben Schlüssel verteilt. Operationstücher wurden von uns erstmalig seit 1945 in laufenden Metern zur Verteilung gebracht, und zwar auf der Grundlage von gemeldeten chirurgischen, gynäkologischen und urologischen Betten in den einzelnen Anstalten, pro Bett 1,5 Meter.“

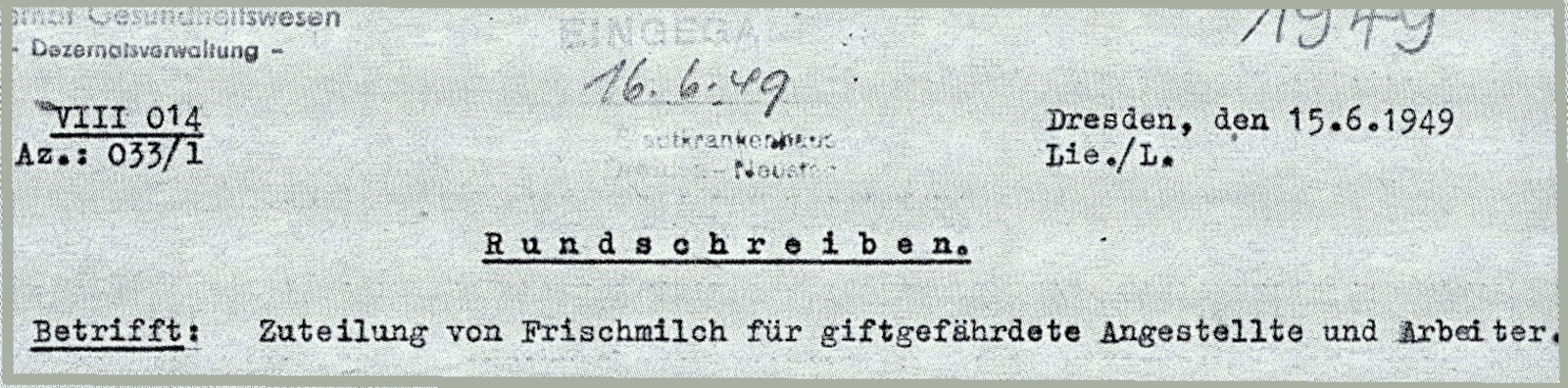

Frischmilch für Giftgefährdete

Am 16. Juni 1949 erreichte die Verwaltung des Stadtkrankenhauses Dresden-Neustadt ein weiteres Rundschreiben, diesmal eines des Dezernats Gesundheitswesen beim Rat der Stadt Dresden (Sitz Elsa-Fenske-Straße). Es betraf die „Zuteilung von Frischmilch für giftgefährdete Angestellte und Arbeiter“. Laut Anordnung der Deutschen Wirtschaftskommission bekamen nach 1948 alle Angestellten und Arbeiter, die in Röntgen- oder Radium-Instituten beschäftigt waren, eine solche Zuteilung. Die Deutsche Wirtschaftskommission hatte im Frühjahr 1948 die zentrale Verwaltung der größten Betriebe in der sowjetisch besetzten Zone übernommen. Sie hatte das Recht, Verordnungen zu erlassen.

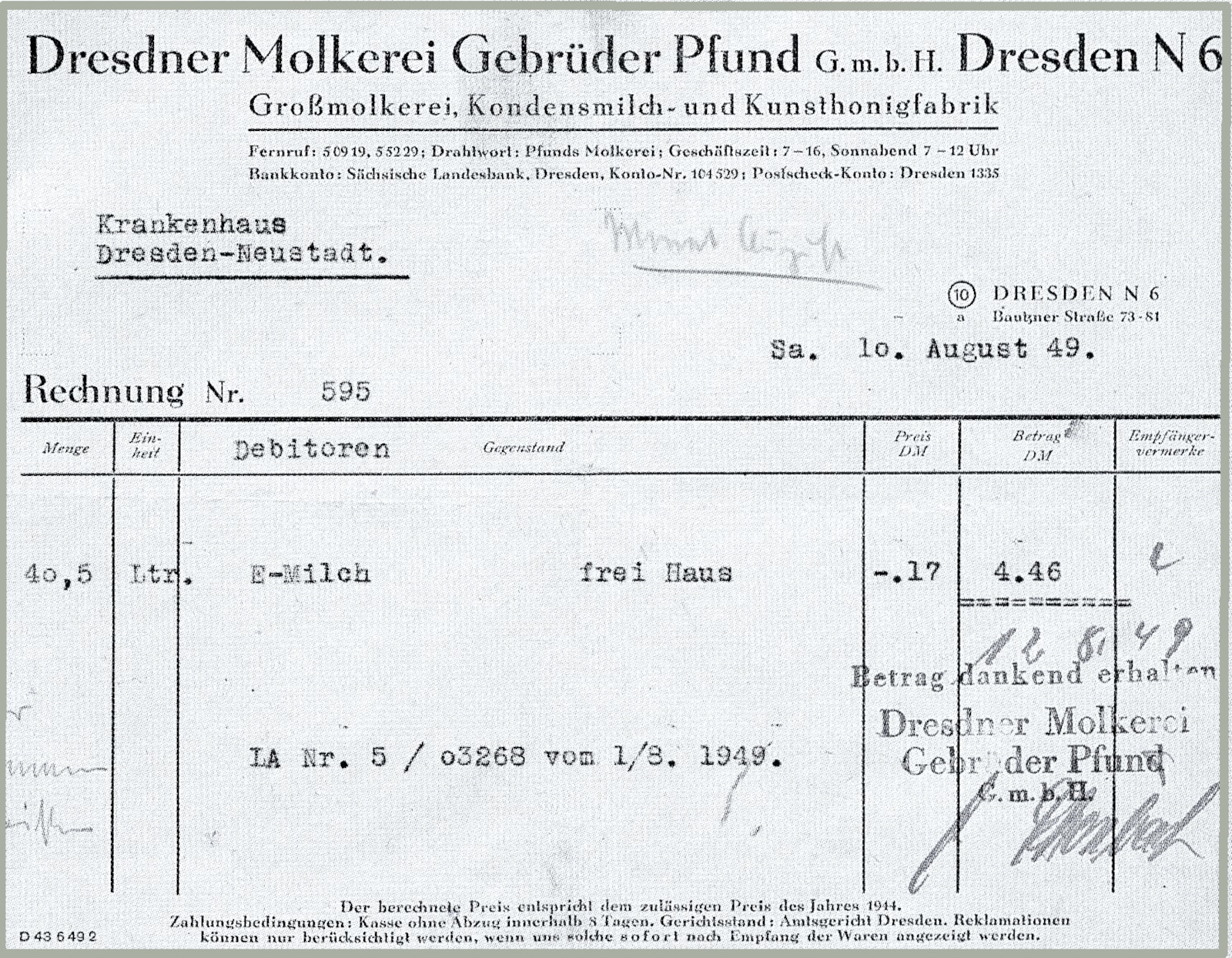

Im besagten Rundschreiben hieß es: „Wir bitten, uns bis zum 18. Juni 1949 eine Liste derjenigen Personen einzureichen, die in den oben angeführten Fachabteilungen tätig sind.“ Und weiter: „Wir bitten den Termin im Interesse der in Frage kommenden Mitarbeiter unbedingt einzuhalten.“ Noch am gleichen Tag unterbreitete das Krankenhaus dem Dezernat Gesundheitswesen drei Vorschläge über die Gewährung von Milch an giftgefährdete Angestellte und Arbeiter. Vorgeschlagen waren eine Röntgenassistentin, ein Röntgen- und Selektionsgehilfe und ein Desinfektor.

Da die weitere Bearbeitung der Vorschläge der Arbeitsschutzinspektion des Arbeitsamtes Dresden (Sitz Maternistraße Nr. 17) oblag, wurden am 27. Juli 1949 noch drei Anträge nachgereicht. Es betraf Mitarbeiter, die mit Untersuchungsarbeiten von infektiösem Material und mit der Reinigung aller mit Gift- und Bakterienstoffen behafteten Gefäße beschäftigt waren.

Während für alle Vorgeschlagenen die Zuweisung für Milch genehmigt wurde, lehnte die Arbeitsschutzinspektion einen am 8. August 1949 nachgereichten Antrag ab. Das Stadtkrankenhaus hatte um Genehmigung für die Zuweisung von Milch für einen Handwerker gebeten, dessen Tätigkeit mit Anstreich- und Lackierungsarbeiten für Betten und Nachttische bestand.

Unterschrieben vom verantwortlichen Arbeitsschutzinspektor des Arbeitsamtes wurde am 12. August 1949 dem Krankenhaus mitgeteilt: „Termin zur Einreichung der Anträge auf Gewährung von zusätzlicher Milch war laut amtlicher Bekanntmachung der 18. Juni 1949. Alle im Juni eingegangenen Anträge wurden von hier bearbeitet. Inzwischen ist das Kontingent erschöpft. Ihr Antrag muß daher leider abgelehnt werden. Es wird Ihnen anheimgestellt, Ihren Antrag bei Beginn der nächsten Zuteilungsperiode Ende September 1949 zu erneuern.“

Klinikum an der Industriestraße in Trachau

Anfang der 1950er Jahre bestand das erklärte Ziel für die Neuordnung des Städtischen Krankenhauses Dresden-Neustadt darin, anstelle des 1945 als Infektions- und Seuchenkrankenhaus eingerichteten Güntz-Altenheims in der Trachauer Industriestraße Kliniken der vier großen Fachgebiete einzurichten und damit die Voraussetzungen für die Auflösung der stationären Bereiche an der Wurzener Straße in Pieschen zu schaffen. Das begann mit der Einrichtung einer Kinderklinik (1956) und fand 1960 mit dem Umzug der Frauenklinik von der Wurzener Straße nach Trachau seinen Abschluss.

Poliklinik Mickten

Am 14. Februar 1948 eröffnete im Haus B des Infektions- und Seuchenkrankenhaus die zweite Poliklinik der Stadt Dresden. 1952 wurde sie dem Stadtkrankenhaus an der Wurzener Straße zugeordnet und ab 1957 schrittweise dorthin verlegt. Während das Stadtkrankenhaus in diesen Jahren Stück für Stück an die Industriestraße umzog. Rätsel gibt es über die Bezeichnung „Poliklinik Mickten“ – denn Mickten ist doch ein ordentliches Stückchen entfernt. Nach der Wende benannte sich die Poliklinik in Ärztehaus um, doch der verwirrende Beiname Mickten blieb erhalten.

Brendler’s Geschichten

Brendler’s Geschichten ist eine Serie, in der Klaus Brendler für das Onlinejournal Pieschen Aktuell seit 2017 in loser Folge an Orte, Ereignisse und Personen im Stadtbezirk Pieschen erinnert. Der Stadtteilhistoriker und Autor war von 2007 bis 2023 Vorsitzender des Vereins „Dresdner Geschichtsmarkt“ und von 2002 bis 2022 Leiter der „Geschichtswerkstatt Dresden-Nordwest“. Er lebt in Dresden-Trachau.